2025年4月11日(金曜日)

スタートアップオーナー・シリアルアントレプレナーの離婚 ~前編:財産分与がもたらす事業への影響と実務対応~

スタートアップ(ベンチャー)創業者や、シリアルアントレプレナー(連続起業家)世帯の離婚、とくに財産分与の場面で特有の問題・リスクとして、以下の点が挙げられます。

▼スタートアップ創業者特有の問題・リスク

①額面上の財産規模が大きかったとしても、財産のほとんどは自社株でありキャッシュがほとんど無い。

②財産分与として自社株を相手方に渡すことができない(資本政策に支障が生じるほか、株主間契約等で譲渡が制限されているケースが多いため)。

③ある時点で自社株に財産的価値があったとしても、その後どうなるか分からない(財産的価値が大きく下落する可能性がある)。

今回のコラムでは、そんなスタートアップを巡る離婚問題の固有の論点を取り上げます。

財産分与において問題となるスタートアップの株式の評価については、こちらのコラムで解説していますのでご参照ください。

広く会社経営者に関係する離婚問題については以下のコラムも参照ください。

・特有財産の立証 ー財産分与を回避する方法ー

・ストックオプション・RS(株式報酬)の財産分与

・会社・子ども名義の資産は財産分与でどう扱われるか〜第三者名義の財産の取扱い〜

※資産承継対策の一環として、IPO(上場)前に資産管理会社つくり、そこに自社株を移した上で、当該資産管理会社の株式を子どもに持たせた場合、子ども名義で保有する資産管理会社の株式は財産分与の対象になるか論点になることがあります。第三者名義の財産を巡る離婚問題です。

・財産分与の割合は”常に50%”ではない 2分の1ルールが修正されるケースとは(5%、30%、40%とした裁判実例付)

※スタートアップならではの急成長の要素や努力の成果が考慮される可能性があります。例えば別居後の著しい価値上昇があった時、そうして上昇した価値をも財産分与に取り込まれると判断されるとき、それを50%にて分け合うのは不公平であるとして傾斜をつける、という考え方です。

・スタートアップ専用 婚前契約(夫婦財産契約)雛形

岩崎総合法律事務所はスタートアップとそこに関わる皆様を応援しています。

目次

-

1. 離婚がスタートアップの事業存続やエグジットに与える影響について

- (1) 会社への影響 財産分与による経営権への影響

- (2) 投資家の懸念 投資家による追加投資の見送り

- (3) IPO(株式公開)への影響

- (4) 株式価値の低下リスク

- (5) 会社売却(M&A)への影響

- (6) 従業員への影響

- (1) 別居後の価値上昇を巡る問題

- (2) 裁判実務における対応と考慮されるポイント

- (3) 財産分与における柔軟な判断の必要性

- (4) まとめ

- (1) 株主間契約による株式譲渡の制約

- (2) 配偶者が投資家である場合の特殊性

- (3) 実務的な対応

2. 別居後の価値上昇と財産分与について

3. 他の株主との関係と、株主間契約等について

1. 離婚がスタートアップの事業存続やエグジットに与える影響について

スタートアップ経営者が離婚する場合、個人の問題にとどまらず、事業そのものに深刻な影響を及ぼすことがあります。特に、財産分与に伴う株式の移転や経営権の分散といった問題が発生すると、事業の安定性や成長戦略に影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。

(1) 会社への影響 財産分与による経営権への影響

離婚に際しては、夫婦の共有財産として創業者が保有するスタートアップの株式が分与の対象となる可能性があります。

設立が婚前であっても、途中で増資している場合や価値上昇分がある場合にはそれらが財産分与の対象となることがあります。

また、創業者の資金需要あるいは従業員のためのインセンティブとして、創業者の保有株式を第三者に譲渡している場合があります。M&AやIPOといった一定の場面ではそうして譲渡した株式を買い戻すこともあります。

この場合、買い戻しとはいえその時点(婚姻後)でのキャッシュをもって購入しているものですから、原則として財産分与の対象になりえます。

仮に配偶者や他の第三者に一定の株式が渡った場合、配偶者等が経営に直接関与することはなくても、議決権を行使することで意思決定に影響を及ぼすリスクがあります。

経営権の分散が進むと、迅速な意思決定が難しくなり、事業運営に悪影響を与える可能性があります。

スタートアップに限らずあらゆる会社にとってのリスクですが、確かな成長スピードを保つ経営と他の投資家も含めた資本政策の慎重な設計が重視されるスタートアップにとっては特に深刻な問題です。

(2) 投資家の懸念 投資家による追加投資の見送り

スタートアップにおけるファイナンスラウンドでは、創業者のリーダーシップや事業への安定したコミットメントが投資家にとって重要な判断材料となります。離婚による創業者の持株比率の低下は、投資家に不安を与え、投資を控える要因となりえます。

また、投資家にとって、株主構成も大きな関心事項となります。

株主のリストに敵対的な株主が存在するとなれば、それも投資を控える要因となりえます。敵対的な株主の持株比率が大きければ尚更です。

(3) IPO(株式公開)への影響

IPOを目指すスタートアップにとって、株式の所在は特に重要です。

IPO直前に配偶者が株式の引渡しを請求する事態になると、株式の所在の不確定性がIPOプロセスを遅延させる要因となります。

株式の帰属を巡って紛争が生じている場合、IPOができない可能性もあります。

(4) 株式価値の低下リスク

株式の評価は安定した経営体制と事業成長性にも影響されます。

スタートアップの価値は、物理的な資産だけではなく、スタートアップ創業者個人のブランドや技術・ノウハウに依存しているケースも多いです。

その意味でも、創業者株主の株式が分散する恐れは、投資家に不安を与えることになります。

(5) 会社売却(M&A)への影響

①経営権の分散によるM&A交渉の複雑化

M&Aエグジットを目指す場合、株式の分散は大きな障害となりえます。

配偶者等の第三者が一定の株式を所有していると、売却に際してその者の同意が必要となります。そうしているうちに、M&A交渉が長期化したり、複雑化する恐れもあります。

特に、配偶者等が交渉条件に不満を持った場合、ディール自体が頓挫するリスクもあります。

②契約条件の複雑化

多くの場合、買収側はすべての株式を取得して完全な経営権を求めます。

一方、配偶者等が株式を所有している場合、追加の買収条件を提示しなければならないことがあります。

このように条件が複雑化することで、交渉が難航し、M&Aの成功確率が下がる可能性があります。

(6) 従業員への影響

IPOやM&Aに支障が生じるということの影響は、経営者株主や投資家にだけ生じるものではありません。従業員にも大きな影響が生じることがあります。

その最たるケースはストック・オプションが権利実現しない、最悪の場合失効してしまうという事態です。

従業員が働く会社を選ぶ際には、仕事の内容、ワークスタイルなどとともに、金銭的な報酬もとても重要なファクターとなります。優秀な人には相応の報酬が必要です。

しかし、未成熟のスタートアップでは、十分な資金源がないため、なかなか給与を高く設定できません。そのような中、活用される代表的な仕組みがストック・オプションです。これは、会社が将来大きく成長して株価を向上させた場合に、その成長に貢献した者に大きな金銭的な見返りを提供しようとするものです。

このストック・オプションを金銭に変えていこうと考えるときには、そのための諸条件を、一定の期間内に満たさなければいけません。

多くの場合には上場が条件として定められ、期間は10年ないし15年程度とされています。

そして多くの場合には一回で全ての量を行使することができず1年あたり何個までといったように制限がついています(これをベスティング条項といいます)。また、退職によって失効すると定められているケースが多いです。

上場準備中に、離婚問題が浮上して株式の財産分与が論点になれば上場のプロセスは停止することがありますが、そうなれば従業員は大きな報酬を得る機会を逃すことになってしまいます。

時期が遅れるだけでなく、もたもたしているうちに権利行使期間を過ぎてしまうかもしれません。

昨今では、時価総額1000億円以上の大きなIPOを目指すスタートアップが増え、未上場期間が長期化しています。このことからも、数年のタイムラグが重大な結果につながってしまうかもしれません。

リスクテイクして創業当初から働いてきた従業員や、本来得られるべき水準の報酬を諦めてでも会社の成長を応援しようと尽力してきた従業員にとって、創業者のプライベートな事情で、エグジットの機会を逸し、その結果その従業員自身が得られるべき大きな報酬がなくなることがその従業員に与える影響はとても大きなものです。

何も手当しないままでは、退職されてしまってもおかしくはありません。

2. 別居後の価値上昇と財産分与について

(1) 別居後の価値上昇を巡る問題

別居後から分割時までに事業価値が大きく上昇していた場合、その増加分をどのように取り扱うかが重要な争点となります。

スタートアップ企業の特徴として、短期間で急激に企業価値が増大することが珍しくありません。たとえば、別居後の間に資金調達や事業の成功によって株式の評価額が100倍になるケースもあり得ます。

このような場合、増加分が夫婦の共同生活による成果といえるかが問題となります。

現在の裁判実務では、財産分与の評価基準時は原則として分割時(裁判による場合は口頭弁論終結時または審判時)とされています。このため、別居後の株価上昇分も分割時点の評価額に基づいて財産分与が行われることになりそうです。

しかし、この原則をそのまま適用すると、スタートアップ企業の場合、著しい価値上昇が創業者の個人的な努力によるものであるにもかかわらず、その増加分を配偶者と共有することになり、不公平を招く可能性があります。

(2) 裁判実務における対応と考慮されるポイント

実務上、小規模閉鎖会社の株式が財産分与の対象となる場合、裁判所は「一切の事情」を考慮して、評価基準時を柔軟に調整することがあります。

このようなケースでは、次のような考え方が示されることがあります。

①原則どおり分割時を基準とする運用

現在の裁判実務の原則に基づき、分割時の株式評価額をそのまま適用する運用です。

しかし、スタートアップ企業のように価値が急激に変動する事例では、必ずしも公平とは言えない場合があります。

②期間按分による対応

株式価値の上昇が、同居中に行われた事業活動を基礎としている場合には、同居期間と別居期間を按分して評価する手法が検討されます。

具体的には、同居中に育まれた事業の「タネ」によって価値上昇が生じたといえる場合、上昇分の一部を財産分与に含めることが妥当とされることがあります。

③別居後の努力による価値上昇を考慮しない対応

別居後にピボット(事業の方向転換)が行われ、企業価値の増大が創業者の独自の判断や努力によるものといえる場合には、別居後の価値上昇分を財産分与の対象から除外することが自然です。

このような考え方は、特にスタートアップのように事業環境が急変しやすい企業には当てはまる可能性があります。

(3) 財産分与における柔軟な判断の必要性

スタートアップ企業における財産分与は、事業の性質や価値の変動を踏まえた柔軟な判断が求められます。

裁判実務でも、株式の評価について「一切の事情」を考慮し、必ずしも原則に従わずに公平性を重視する運用が見られます。

特に、価値上昇が著しい場合や、増加分が別居後の努力によるものであることが明らかな場合には、個別事情を踏まえて財産分与の割合を調整するアプローチが取られることもあるでしょう。

3. 他の株主との関係と、株主間契約等について

スタートアップ株式の財産分与は、他の株主や投資家との契約関係、資本政策の制約といった要素を踏まえた上で、慎重に進める必要があります。

分割払いの調整や配偶者との協力関係の維持など、現実的かつ経済合理的な対応を目指すことが重要です。

(1) 株主間契約による株式譲渡の制約

スタートアップ企業外部の投資家から出資を受ける際、株主間契約が締結されます。

この株主間契約には、スタートアップ企業の株式譲渡を制限する「譲渡禁止条項」が盛り込まれます。違反時には契約違反として重いペナルティが科されるリスクがあります。

このため、離婚時に自社株をそのまま配偶者に分与しようとしたり、自発的に売却して金銭を用意しようとする方法は、他の投資家の承諾がなければ、現実的な選択肢とはなりにくいといえます。

(2) 配偶者が投資家である場合の特殊性

①配偶者が共同創業者の場合

夫婦やパートナー同士で共同創業するケースもありますが、離婚した場合、会社の経営権や意思決定が大きく揺らぐことになります。

一方が会社を離れることになった場合には、競業の問題も発生することになります。

そのため、株主間契約で離婚した場合の取り扱い(株式買取請求、競業避止義務など)を明確にしておくことが重要です。

②配偶者から出資を受けている場合

スタートアップ企業の創業時においては、配偶者から出資を受けているケースも見受けられます。このような場合、配偶者の株式の帰属が論点になります。

離婚後も配偶者が株式を保有し続ける場合、配偶者が株主として議決権を行使することが可能となり、経営に影響を与えるリスクがあります。

しかし一方で、配偶者側にとってもIPOやM&Aによるエグジットが利益となるため、共通の利益を持つパートナーとして協力関係を維持する選択肢も考えられます。

配偶者が株式を保有したままIPOやM&Aによるエグジットを迎え、双方に利益がもたらされる時点で改めて清算方法を協議するほうが合理的であると考えて手続きを進めた事例もあります。

(3) 実務的な対応

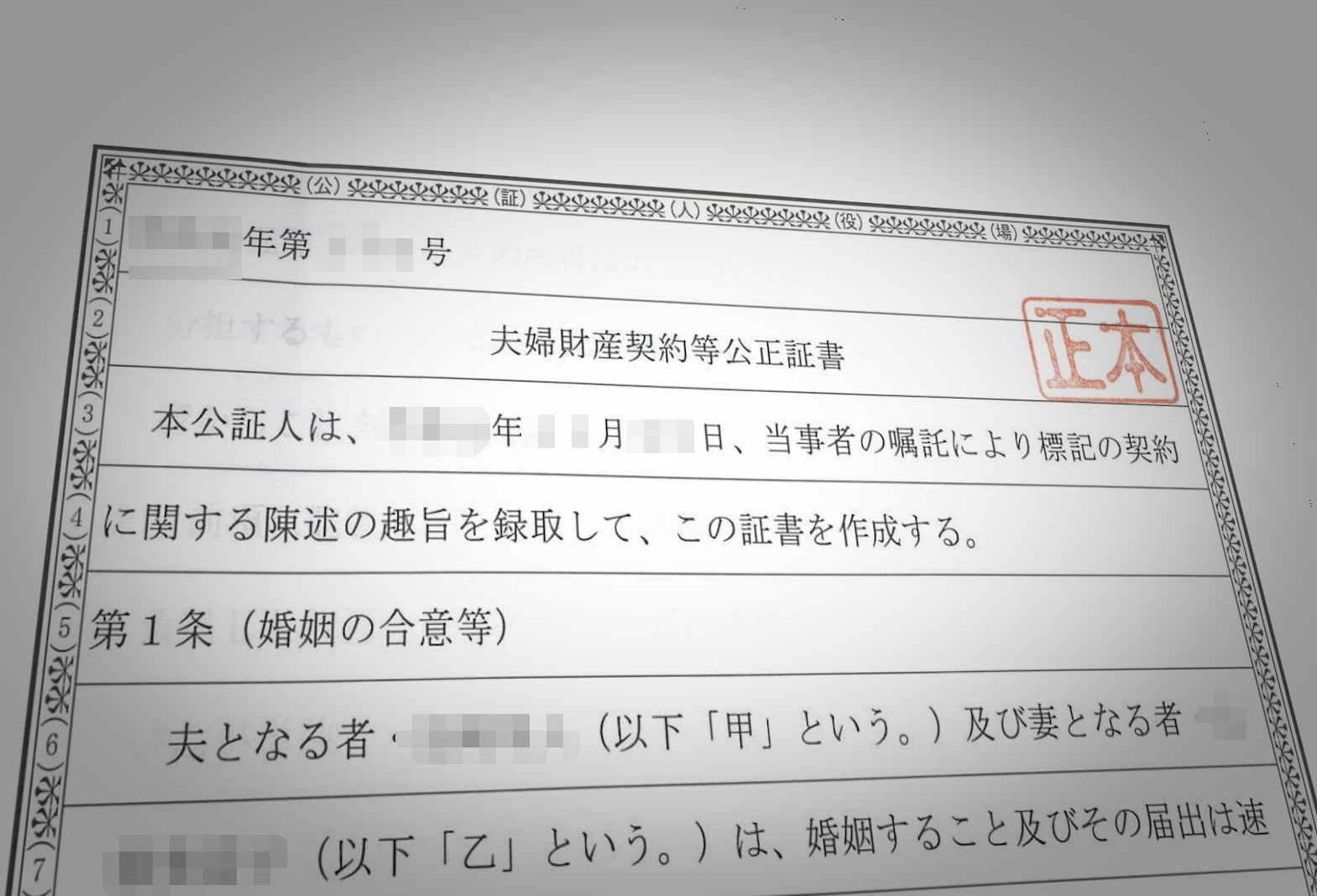

①婚前契約書の作成

資産が多い夫婦の場合、離婚時の財産分与において、以下の4つの問題が深刻化するケースが多く見受けられます。

・資産の多さや特殊な取得方法・資産の特性ゆえに、どこまでが財産分与の対象になるのか

・金融商品・不動産など、対象財産の金銭価値算定に評価を要する場合の適切な評価方法、評価額は何か

・夫婦それぞれの能力・経歴・役割に照らした適切な分与割合は何か

・金融商品・不動産などを分与する場合に、当該財産の処分方法をどのように想定するのが適切か

婚姻前に婚前契約(夫婦財産契約)を締結し、上記の内容を契約において事前に明確にすることで、財産分与の問題が及ぼす経済的打撃を最小限にとどめ、かつその影響を予測の範囲内に収めることができます。

婚前契約については以下のコラムもご参考ください。

・資産家夫婦の財産分与トラブルを防ぐ「婚前契約」(夫婦財産契約)という選択

・スタートアップ専用 婚前契約(夫婦財産契約)雛形

②潜在的共有持分に関する覚書(合意書面)の作成

財産分与が経営に与える影響を最小限に抑えつつ、配偶者の権利を整理するための覚書を作成しておくことが考えられます。

この覚書では、配偶者が有する潜在的な共有持分、すなわち婚姻期間中に築かれたスタートアップの価値に対して一定の経済的な利益・権利を認めつつ、事業継続を阻害しない形で補償を行う(例:株式の代わりに一定額を現金で支払う)ことを約束することになります。

スタートアップオーナーの場合、財産のほとんどが自社株でありキャッシュがほとんど無いという場合もあります。そのため、株式の売却時期や現金の支払い時期に関して取り決めをしておくことが重要です。

日本国内においても、出資する際に経営者株主にこうした覚書の締結を促すVCも少しずつ現れるようになってきています。

③分割払いの調整

①や②のような書面を作成しないまま株式の財産分与が問題となった場合、現実的な解決策として、役員報酬やセカンダリー取引による収入を原資とした分割払いがまず検討されます。

分割払いによって、経営権の維持や資本政策の安定を図りながらも財産分与を進めることが可能となります。

ただし、こうした調整を経ることなく、配偶者側が現金の一括支払いや現物分与を求める場合もあります。

このときには、経営者自身が借入を行い、その資金で分与金を支払う選択肢も検討されます。しかし、信用力のないスタートアップが、しかも創業者が個人的な理由で金融機関から大金を借り入れることは容易ではありません。仮にスタートアップに信用があったとしてもその場合には株式を担保に入れることを求められますが、担保提供も株主間契約にて禁止されているため実施できません。

借入で対応しようと思った場合には金融機関以外の第三者の協力を得なければならないことがほとんどだと思います。

以上、今回は財産分与におけるスタートアップ(ベンチャー)創業者や、シリアルアントレプレナー(連続起業家)世帯特有の問題について解説しました。

これから入籍を考えているスタートアップ(ベンチャー)創業者やシリアルアントレプレナー(連続起業家)の方をはじめ、既に婚姻していて離婚問題が生じている方、またはその配偶者の方、さらには投資先にこれらのリスクが考えられる投資元(ベンチャーキャピタル)の皆様は、初回のご相談は30分間無料※ですのでお早めに当事務所までご相談ください。

※ご相談の内容や、ご相談の態様・時間帯等によっては、あらかじめご案内の上、別途法律相談料をいただくことがございます。